RUMOR(S)CENA – FERRARA – La Fondazione Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara ha un nuovo presidente: è Michele Placido. Il prestigioso teatro lirico e di prosa si avvale del celebre e famoso attore cinematografico e teatrale nonché regista, che ha accettato e la sua nomina va ad affiancarsi a quelle di Moni Ovadia, nominatodirettore generale oltre ai componenti del Consiglio di amministrazione eletti, Giulio Rapetti in arte Mogol, Pietrangelo Buttafuoco, Carlo Bergamasco e Giacomo Gelmi. Un incarico che completa il nuovo organigramma del Teatro intitolato alla memoria del direttore d’orchestra Claudio Abbado che a Ferrara era di casa e qui aveva residenza la Gustav Mahler Chamber, una delle orchestre da lui fondate. Abbiamo chiesto al neo presidente Michele Placido di spiegarci quali saranno le proposte che intende presentare per riaprire il Teatro e offrire alla città un programma artistico – culturale capace di ripartire quando sarà possibile riaprire i teatri con la dovuta e necessaria continuità. Una conversazione ricca di spunti, stimolante e capace di andare oltre ad un semplice resoconto narrativo.

Ferrara diventerà un palcoscenico all’aperto?

«Ho appena iniziato e con la dovuta cautela ma con tanta passione. Mi sento molto stimolato per questo incarico dovuto anche alla percezione che si coglie nella bellezza e nella storia di questa magnifica città. Ferrara ha un passato di massimo splendore rinascimentale e la riprova è nella magnificenza delle sue architetture come il Castello Estense e ancora prima la parte medievale, una parte di civiltà di un quieto vivere dentro le mura che circondano la città e racchiudono la sua bellezza che affascina. Queste sensazioni provate al mio arrivo mi hanno dato l’opportunità di sentire da subito gli stimoli necessari per pensare e proporre delle idee cogliendo dalle vicende che hanno attraversato Ferrara: penso all’arrivo dei papi e la presenza di una comunità ebrea confinata nel ghetto mentre ai tempi della Signoria degli Estensi la città, al contrario, era aperta alle nuove migrazioni con il flusso di ebrei dalla Spagna, la sua ricchezza economica e culturale cresceva. Tu senti tutto questo su di te, il carico di responsabilità nel suo piccolo, soprattutto fuori dal Teatro Comunale, un Teatro meraviglioso tra l’altro. Sto pensando a Corso Ercole degli Estensi , alle mura della città, agli spazi che le circondano e io intendo unire tutte queste esperienze sensoriali che provo».

La sua carriera come attore racconta una vita dedicata al cinema e al teatro e ora si dedicherà a ideare spettacoli per il Teatro Comunale di Ferrara

«Io non sono un intellettuale. Mi sono formato alla scuola di Luca Ronconi, Giorgio Strehler, Peppino Patroni Griffi, Giancarlo Sbragia e sono loro che mi hanno insegnato il gioco di questo lavoro. Penso all’Orlando Furioso per la regia di Ronconi, lo spettacolo in cui ho recitato debuttando a Spoleto. Ferrara è la patria artistica dell’Ariosto e ne ho già parlato con il sindaco Alan Fabbri. L’Orlando lo abbiamo portato nei festival di tutto il mondo, uno spettacolo rivoluzionario. Lo abbiamo messo in scena in una chiesa di Spoleto per trecento spettatori e all’aperto diventato sempre più un gioco teatrale. A Parigi è stato allestito nei mercati rionali, a Les Halles, in luoghi di aggregazione sociale. Ho chiesto ad altri miei colleghi di venire a Ferrara, come Maurizio Donadoni, ad esempio. Sto pensando ad un progetto dedicato al delitto Matteotti (Giacomo Matteotti nato a Fratta Polesine il 22 maggio 1985 e assassinato a Roma il 10 giugno 1942 da una squadra di fascisti, ndr) e lo spettacolo è previsto per l’estate 2021 con delle incursioni sul Polesine e il Delta del Po, dove andremo a fare dei sopralluoghi».

Altri titoli in programma? La sua esperienza artistica sia teatrale che cinematografica potrà essere il valore aggiunto per il ruolo di presidente che ora ricopre…

«Abbiamo pensato anche alla Passione di Cristo di Mario Luzi dove mettiamo in scena la Passione di Cristo raccontata da un coro di donne che sono state le compagne di Gesù: Maddalena, la madre, e Veronica che apparteneva al gruppo messianico (“Veronica è, secondo la tradizione cristiana, la “pia donna” che, vedendo la passione di Gesù che trasportava la croce e il suo volto sporco di sudore e sangue, lo deterse con un panno di lino, sul quale sarebbe rimasta l’impronta del viso di Gesù” – fonte Wikipedia – , ndr). Gli spettacoli non devono pesare sul bilancio e a causa delle problematiche sorte per via della pandemia da Covid-19, anche in questo caso, verrà allestito all’aperto ed è previsto il 3 aprile prossimo con inizio alle cinque della mattina, appena terminato il divieto che impedisce di circolare dalle 22 fino alle 5, ma anche per celebrare l’antico rito, non solo cristiano. Ricordo anche l’allestimento a cui partecipai con Giancarlo Sbragia al Teatro Greco di Siracusa. Questo testo di Luzi rimanda al discorso dove si parla a livello storico-filosofico di Dioniso nelle Baccanti che muore straziato, cannibalizzato, per poi risorgere (il Mito) e molti studiosi vedono nella figura di Cristo come un rito dionisiaco. Penso a Nietzsche e i suoi studi in merito, alle sue antiche nozioni (Nietzsche è l’autore de “La visione dionisiaca del mondo” e la “Nascita della tragedia”, ndr; e “nell’opera postuma Ecce homo, un’autobiografia filosofica, Nietzsche analizza il valore dicotomico che contraddistingue la sua intera opera filosofica, descrivendo e rivedendo la sua vita alla luce dello spirito dionisiaco e del nichilismo passivo. In questo senso finirà l’autobiografia con una domanda: “Cristo o Dioniso?”, vede nel cristianesimo la negazione dei valori vitali dell’Oltreuomo – fonte Wikipedia -, ndr). Il teatro insegna tante cose – spiega Michele Placido – e la figura mitica dell’assenza di Cristo nel Vangelo viene dall’India».

Il teatro serve anche a questo: una funzione divulgativa e informativa…

«Deve saper spiegare con il compito di fare conoscere distribuendo informazioni che poi lo spettatore può approfondire consultando internet. Don Milani quando portava i suoi studenti al Teatro alla Scala di Milano li preparava e faceva formazione prima degli spettacoli. Il teatro che faremo sarà quello degli attori, insieme a Moni Ovadia, Maurizio Donadoni, artisti importanti del nostro settore e lo spirito che ci vede uniti è fare degli spettacoli ispirandoci a Don Milani, al periodo del ‘68 nell’ambito culturale, a Peter Brook. È a loro che intendiamo ispirarci per averli amati nella mia vita».

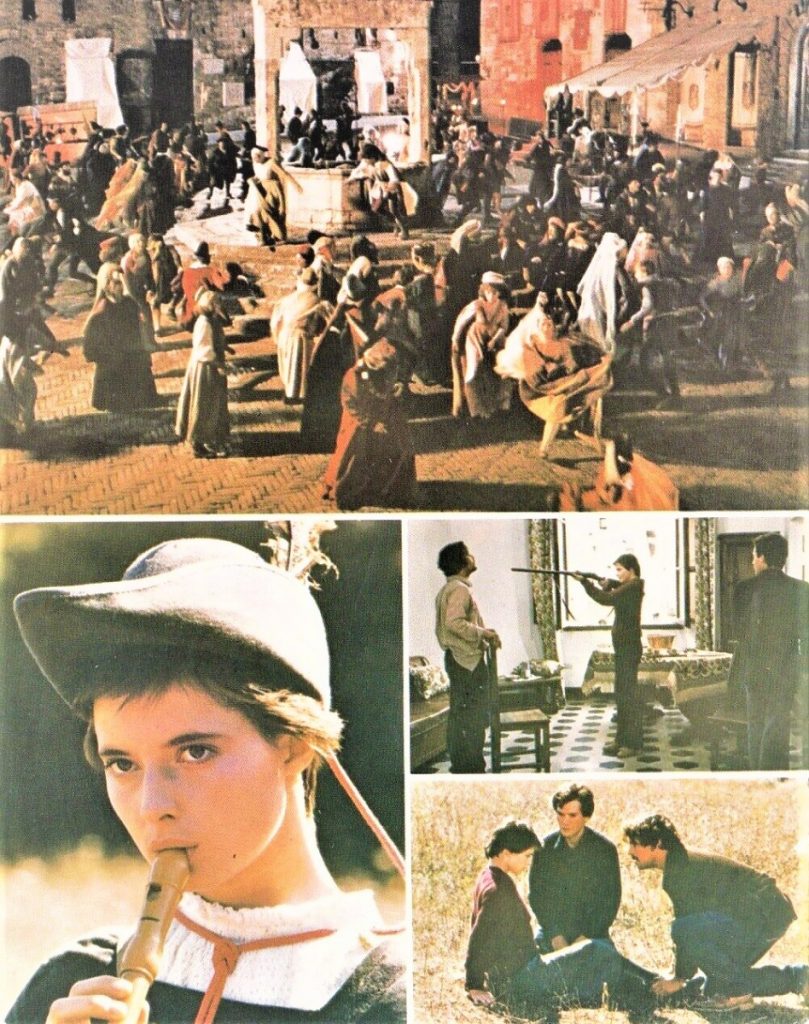

Una domanda sulla sua carriera cinematografica le viene rivolta dal critico Giordano Giannini che collabora con Rumorscena. Le chiede di rievocare dei ricordi quando ha recitato nel film Il Prato dei Fratelli Taviani. Lo considera per il suo contenuto ancora di estrema attualità..

«Ho ricordi molto strani di questo film che aveva come colonna sonora le musiche composte da Ennio Morricone, in cui venivano poste molte domande da parte dei Fratelli Taviani e non risolte dalla sceneggiatura. Parla della rivolta di un figlio nei confronti della sua famiglia ma è anche una pellicola che riporta al tema dell’ecologia e ai giovani che si avvicinano alle sue tematiche. Nel Prato recitavano Isabella Rossellini e Saverio Marconi e sul set arrivò Martin Scorzese che era accompagnato anche dai suoi genitori e mentre Martin stava con la sua fidanzata che allora era Isabella, io venni incaricato ad accompagnare i suoi genitori a visitare Siena. Diventai suo complice per favorire il fidanzamento. Scorzese si era fatto inviare da Roma tutti i film di Roberto Rossellini per vederli, affittando una sala a San Gimignano dove ogni sera li proiettava per tutti noi. Guardavamo “Roma città aperta” e mi ricordo anche di aver visto “Berlino anno zero”. Nel Prato i fratelli Taviani selezionarono una sequenza tratta da quel film per inserirla nella loro pellicola. Scorzese era più innamorato del cinema di Rossellini che della figlia del regista. Martin soffriva che la guerra generasse altra guerra, specie per i giovani che ne subivano le conseguenze».

Appunti su “Il prato” di Paolo e Vittorio Taviani

Pensieri foschi ma retti, quelli che suscita Il prato (’79), avvertibili dall’odierno pubblico trentenne più di quanto non accadde con quello coevo al film. Guardando a I dolori del giovane Werther (1774) e alla ballata L’acchiapparatti (1802) di Goethe (come pure al noto passo dello Zibaldone di Leopardi sul giardino come “vasto ospitale” e, per un rapido passaggio narrativo, a Padri e figli di Turgenev) i fratelli Taviani incastonarono nella cornice di San Gimignano, più di quarant’anni or sono, i destini di tre giovani laureati, Eugenia (Isabella Rossellini), Enzo (Michele Placido) e Giovanni (Saverio Marconi). Di loro, ci commuove la bella amicizia che avrebbe potuto crearsi ma così non è stato, per via di una forza più grande, oscura e ineffabile; come non mai ci accomuna la fragilissima volontà, tre volte lacerata dal bisogno di integrarsi, dalla contezza del Tempo e dall’inguaribile pizzicore di favolesche chimere. È dunque necessario lasciare che al futuro ci pensi solo il futuro? Vale ancora la pena agire per cambiare il corso degli eventi? L’eco di queste domande si perde oggi in un’atmosfera di sguaiataggine e disprezzo che toglie il respiro.

Messi da parte disagi e analogie col presente, ripercorriamo la genesi de Il prato. Il cinema, si sa, non segue percorsi lineari. Ad esempio, La notte di San Lorenzo (’82), intitolato prima “Boogie-woogie”, già da tempo albergava nella mente del duo sanminiatese il quale, però, non si sentiva ancora maturo per girarlo. Viceversa, tra il ’77 e ’78, si leggeva spesso sulle cronache di numerosi suicidi fra i giovani; giovani nauseati dal paese che i genitori lasciarono loro “in eredità”, da quel deserto di valori e sentimenti che avrebbe, poi, preso nella storiografia italiana il nome di ‘riflusso’. Repulsione e profonda melanconia (celanti una violenza a stento trattenuta) delle quali gli stessi figli dei Taviani riferivano e così Carla, moglie di Vittorio e insegnante di liceo, ascoltando le confidenze dei suoi allievi. Il delicato contesto fece riemergere un soggetto, abbozzato dai registi anni addietro, imperniato su un ragazzo che si toglieva la vita e su cui, ovviamente, aleggiava lo “spettro” del Werther, indimenticato amore letterario. Dell’opera di Goethe ritorna, infatti, l’idea del suicidio come silente ribellione, definitiva testimonianza dell’ingiustizia patita e di una felicità e autenticità d’esistenza negate dalla società ben prima di compiere su di sé il tragico gesto. Non solo. Rimane pure il “triangolo” affettivo da cui è impossibile uscire e l’ubertosa natura (la campagna toscana anziché renana), oggetto di meraviglia agli occhi ma che nasconde in sé un antico, ricorrente dolore.

Ragioni di spazio impediscono di trascrivere le impressioni dei due fratelli nel rivedere, col senno di poi, la propria “creatura” di celluloide; limitiamoci al personaggio di Enzo. Perito agrario tentato dalla lotta armata e, infine, “irretito” nella divisa di un commesso dei grandi magazzini, tale figura (la meglio disegnata del trio) sorprende ancora per la segreta, lucida follia che Michele Placido vi infuse; per il suo timido afflato spirituale (“Pensi mai alla morte? Ci rincontreremo, un giorno, dall’altra parte?” chiede a Giovanni), il precario equilibrio fra tempra fisica, dolcezza e scatti d’ira repressi (memorabile la sottile “ferocia” con cui Enzo, in una sequenza, arriccia un nastro da regalo mediante le forbici, strumento che vorrebbe certo usare in altro modo). Forte delle esperienze con Monicelli, Comencini, Squitieri e Giorgio Strehler (per quest’ultimo vestì i mostruosi panni di Calibano in un allestimento de La Tempesta), l’allora trentaduenne attore pugliese confermò di essere «tanto bravo quanto bello». Parole affettuose, di Paolo.

Curiosità: il copione prevedeva che Eugenia assistesse alla proiezione di una pellicola in un cinemino di Firenze, più specificamente al momento cruciale (presagio del destino di uno dei tre giovani) in cui il protagonista sceglie l’oblio. Quale film poteva mai essere? Caso volle che, nei giorni delle riprese, Martin Scorsese, allora compagno della Rossellini, fece visita ai Taviani: approfittando della sua impetuosa cinefilia, il nostro duo chiese al regista italo-americano se ricordasse alcuni dei più “bei” (si fa per dire) suicidi della settima arte. Nominò il capolavoro Sanshō Dayū (‘54) di Mizoguchi e il celeberrimo episodio della giovane Anju (Kagawa Kyōko) che, per sfuggire a suoi inseguitori, scende nelle fredde acque di un lago, accompagnata, in quest’ultimo viaggio, da una cullante nenia. Bellissimo… eppure troppo “lontano”, dissonante rispetto alle atmosfere della storia. La scelta ricadde, allora, su Germania, anno zero (‘48) e la fine del piccolo Edmund fra i ruderi berlinesi. Aldilà del risultato, efficace o meno che sia, fu per tutti, Isabella e maestranze, un momento assai toccante.

Il prato accoglie, infine, una delle partiture più belle che Ennio Morricone abbia composto nel decennio Settanta. Oltre al tema principale, da far venire le lacrime agli occhi, lascia il segno La grande zampogna e il piccolo flauto, contagiosa “tarantella” medioevale. Per saperne di più, si consultino gli studi I film di Paolo e Vittorio Taviani di Pier Marco De Santi (Gremese, ’88; pgg. 109-113) e Cinema e giardini dello scrivente (Pontecorboli, 2016; pgg. 47-52); altrimenti si ascolti l’intervista rilasciata dalla coppia di cineasti a Lorenzo Codelli per l’edizione tedesca del film in DVD (Die Wiese; ‘Arthaus’, 2007).

Giordano Giannini