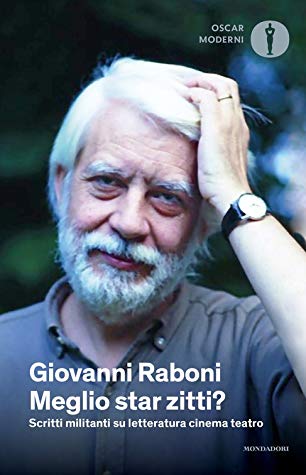

RUMOR(S)CENA – MEGLIO STAR ZITTI? – GIOVANNI RABONI – Il compito del critico è quello di dire e scrivere sempre ciò che pensa? O a volte è «Meglio star zitti?», sfidare se stessi per andare oltre «l’audience e il facile consenso?». I virgolettati appartengono a chi ha sempre svolto con coerenza il ruolo di critico intellettuale: Giovanni Raboni, critico letterario, cinematografico e teatrale e firma del Corriere della Sera (scomparso nel 2004). Ostinatamente contrario con tutte le sue forze al consenso ottenuto a qualunque costo, Raboni si batté con determinazione nel denunciare una delle conseguenze più pericolose per la cultura in generale – come oggi possiamo constatare -, vista la frequente sottomissione e omologazione al/del pensiero unico. Per gli Oscar Moderni della Mondadori è uscito “Meglio star zitti? Scritti militanti su letteratura cinema teatro”, curato da Luca Daino che ha raccolto una bibliografia ragionata di testi critici di Giovanni Raboni. 170 recensioni o meglio “stroncature” firmate in quarant’anni di professione per il Corriere. Un saggio in cui è possibile trovare il modus operandi del critico dove vengono recensite opere letterarie di Italo Calvino, Dino Buzzati, Alberto Moravia, Eugenio Montale, film e spettacoli teatrali di registi celebri quali Carmelo Bene, Pierpaolo Pasolini, Franco Zeffirelli, Bob Wilson, Antonio Calenda. Sulla pagina di Cultura del Corriere del 16 settembre scorso, Paolo Di Stefano firma un’interessante disamina dell’opera di Raboni, desunta dal libro edito da Mondadori, ricordando come veniva denominato il critico: “Il Re Censore”, spiegando l’assenza di «complicità con il circo mediatico e nessun cedimento alla furbizia mercantile dell’industria culturale (…) tenendo presente che per il giornalista la critica era sempre critica della cultura, anche quando si concentrava su un singolo oggetto artistico ».

Da queste prime riflessioni, tratte dalla lettura dell’articolo sul Corriere (desunte a sua volta dall’analisi del curatore del libro, autore della prefazione, Luca Daino), è possibile fissare alcuni punti cardine del dibattito che vertono su una domanda precisa: la critica ha ancora un senso oggi? L’astensione dal “circo mediatico” è praticamente impossibile, viste le tante contaminazioni (più o meno legittime) dentro e fuori il sistema artistico-culturale-critico. Dover gestire rapporti di vicinanza con l’artista, o meglio con una struttura organizzativa (teatri e festival in primis), dove la presenza del critico viene richiesta anche a pagamento, comporta di fatto una “sudditanza” a volte anche psicologica. Incarichi a prestazione d’opera, collaborazioni retribuite come quelle del drammaturg, assistente alla direzione artistica, addetto – ufficio stampa e comunicazione, sono sempre più frequenti e spesso entrano in conflitto con il proseguo della mansione di critico (non retribuita nella maggioranza dei casi). I giovani critici presenti sulla rete, iniziati alla professione partendo dal web (senza aver mai svolto collaborazioni per i giornali della carta stampata), le cui recensioni escono sui blog o siti (e registrati come testate giornalistiche), apprendendo, spesso in modo autodidatta, l’arte della critica, senza aver acquisito i fondamentali necessari (in questo caso specifico parliamo di quello teatrale), dove il confine tra critico e un diverso ruolo (inteso come una prestazione retribuita) è sempre più permeabile.

Da queste prime riflessioni, tratte dalla lettura dell’articolo sul Corriere (desunte a sua volta dall’analisi del curatore del libro, autore della prefazione, Luca Daino), è possibile fissare alcuni punti cardine del dibattito che vertono su una domanda precisa: la critica ha ancora un senso oggi? L’astensione dal “circo mediatico” è praticamente impossibile, viste le tante contaminazioni (più o meno legittime) dentro e fuori il sistema artistico-culturale-critico. Dover gestire rapporti di vicinanza con l’artista, o meglio con una struttura organizzativa (teatri e festival in primis), dove la presenza del critico viene richiesta anche a pagamento, comporta di fatto una “sudditanza” a volte anche psicologica. Incarichi a prestazione d’opera, collaborazioni retribuite come quelle del drammaturg, assistente alla direzione artistica, addetto – ufficio stampa e comunicazione, sono sempre più frequenti e spesso entrano in conflitto con il proseguo della mansione di critico (non retribuita nella maggioranza dei casi). I giovani critici presenti sulla rete, iniziati alla professione partendo dal web (senza aver mai svolto collaborazioni per i giornali della carta stampata), le cui recensioni escono sui blog o siti (e registrati come testate giornalistiche), apprendendo, spesso in modo autodidatta, l’arte della critica, senza aver acquisito i fondamentali necessari (in questo caso specifico parliamo di quello teatrale), dove il confine tra critico e un diverso ruolo (inteso come una prestazione retribuita) è sempre più permeabile.

«Le sue erano recensioni esemplari: chi volesse dedicarsi alla critica militante potrebbe partire studiando il metodo Raboni. Che era sulla carta un metodo affabile e variabile (l’«arte del dubbio»), ma concettualmente ferreo» – spiega ancora Paolo Di Stefano – sulle pagine del Corriere della Sera. Raboni si distingue anche per aver scritto «L’arte del dubbio», una guida alla scrittura di una recensione: « (…) poiché quel sintagma trasmette il valore positivo di una conoscenza che avviene mettendo in discussione quanto si ritiene di sapere a proposito degli eventi fenomenici argomento di analisi», (cit. Luca Daino in “Meglio star zitti” pag. XVII).

Appare paradigmatico, come allo stato attuale, il dubbio nella critica appaia sempre più raro o una prassi da evitare, specie in chi ritiene sufficiente un giudizio di merito (e quindi esaustivo), a pochi minuti di distanza dal termine della visione di uno spettacolo: in questa sede l’oggetto esaminato è la rappresentazione teatrale, spinto dalla necessità di rendere pubblica in tempi veloci la sua visione critica. Anche la necessità di sedimentare per un tempo ragionevole la riflessione gioverebbe. Analizzare il testo drammaturgico, la regia e le sue implicazioni nel gestire la scena, l’interpretazione e la poetica stessa sintesi di un percorso maturato nel tempo, richiedono concentrazione. La fretta è sempre cattiva consigliera: il bisogno di autoaffermazione del critico, una certa dose di autoreferenzialità (sempre più presente tra chi scrive sulla rete), sono alcune delle problematiche da approfondire per evitare la deriva di un cultura poco incline al confronto serio. La scelta di licenziare frettolosamente un pensiero critico ha determinato una sorta di appiattimento culturale diffuso nel mondo della comunicazione mediatica.

Sfogliando le pagine di «Meglio star zitti?», la lettura si sofferma su «Chiamiamolo ministero delle Minoranze» (pubblicato nel 1996 sul Corriere della Sera «in difesa della cultura di qualità» (a seguito delle elezioni politiche in Italia del 1996, ndr), Raboni pone una questione che appare, a noi lettori odierni, di attualità tanto da applicarla a quanto accade nella nostra contemporaneità: «E se lo chiamassimo, invece, “ministero delle Minoranze”? Rispetto a quella di “ministero della Cultura” correntemente usata negli scorsi giorni (peraltro senza mai fare i conti con l’oste, cioè con il futuro presidente del Consiglio) da quanto sono intervenuti sull’argomento, questa denominazione avrebbe almeno due vantaggi. Primo: tranquillizzare chi paventa una reincarnazione del Miniculpop o di altri modelli più o meno coevi e non meno incresciosi. Secondo: mettere in evidenza uno degli aspetti più importanti (se non il più importante) del problema, vale a dire il fatto che per la stragrande maggioranza dei cittadini esso non si pone, non esiste, è, nel senso più pieno e pacificante del termine, un non – problema».

L’autore arriva a chiedersi se sia troppo provocatoria la sua denuncia, ammettendo anche di scherzare, ma allo stesso tempo, segnala il rischio (per chi ne avrà intenzione di occuparsene nel” vasto e multiforme campo della cultura” – spiega Raboni, ndr) di non avere «molte chances di migliorare la situazione esistente se non troverà il coraggio di agire in risoluta controtendenza rispetto alla regola dell’audience, del più vasto consenso possibile ottenuto con ogni mezzo possibile, che ha letteralmente dominato e stravolto, negli ultimi decenni, tutti i settori della vita culturale italiana. Dovrà tener conto, insomma, delle “minoranze”, ossia delle aspettative e delle richieste di chi vorrebbe (non “al posto”, beninteso, ma “accanto” a quelli di consumo) una televisione, un’editoria, un cinema, un teatro di qualità (e qui il discorso si riapre tra produzione artistica e confronto con una critica seria, affidabile e onesta come spesso viene a mancare, ndr); e non per ringraziarsele, le minoranze, bensì per servirsene, usandole come enzimi, facendo leva sulle esigenze di pochi per aiutare molti a liberarsi a poco a poco, se vorranno e sapranno, dalla fascinazione e del fasullo, dalla schiavitù degli stereotipi, dalla dittatura della trivialità».

Così Raboni scriveva nel 1996. Oggi molti di questi aspetti sono, malgrado dei seri tentativi, anche proficui in alcuni casi, ancora deleteri per non essere stati sconfitti da un sistema di anticorpi necessari al fine di contrastare una cultura scadente e forme di intrattenimento superficiali. Il teatro in Italia ha delle valide eccellenze e gode di un prestigio riconosciuto per l’alta formazione artistico professionale. Al contempo è doveroso rilevare la presenza di produzioni create senza conoscere a fondo le regole base della professione, la mancanza di studio e conoscenza della storia ed evoluzione drammaturgica-teatrale, nonché di quella registica e perfino attorale. Nascono nuove compagnie attratte dal miraggio che fare teatro sia alla portata di tutti: registi e attori, drammaturghi si cimentano su testi del contemporaneo o inediti, dove la resa finale è a dir poco imbarazzante. Nei festival estivi è facile imbattersi in produzioni poco credibili, e nonostante questo, vengono spesso recensiti con il beneplacito di taluni critici assai compiacenti. Spesso per non entrare in conflitto con la direzione artistica e gli uffici stampa, dai quali arrivano gli inviti (è palese il desiderio-richiesta di tornare anche l’anno successivo), e a volte le recensioni evitano di analizzare le reali criticità. Nulla di illegittimo fino a quando, però, nascono dei conflitti di interesse, i più svariati e privi di etica deontologica della professione: siano critici iscritti all’ordine dei giornalisti o no, la cosa non fa differenza. Nel campo della critica teatrale il problema è sempre più evidente e in taluni casi così evidente tanto da confondere sia il lettore che lo stesso operatore artistico.

Recensire è difficile se si vuole mantenere una posizione neutrale il più possibile, onesta con se stessi, prima ancora di esserlo verso il pubblico e gli artisti. Raboni tra le sue “stroncature” in campo letterario dedicò molto del suo tempo e nel suo «Sulla libertà dei critici di “stroncare» (“Meglio star zitti, pag. 381, dal Corriere della Sera, 4 settembre 1998: “Caro Veltroni, anche le stroncature fanno bene alla lettura” (rivolgendosi all’onorevole Walter Veltroni) in merito ad una sua intervista rilasciata al Corriere. Vale la pena trascriverne i passaggi fondamentali e cercare di trovare, poi, una sorta di parallelismo, con la critica teatrale. Il politico e uomo di cultura si lamentava dell’accanimento sui giornali verso gli scrittori definiti di «grande livello da valorizzare» ma vittime di un «genocidio» da parte di chi aveva la libertà di recensire le opere letterarie.

Raboni risponde che «la critica – anche severa – anche radicale, anche stroncatoria – è davvero, come sembra pensare l’onorevole Veltroni, un elemento negativo, anzi distruttivo, che dovrebbe dunque essere limitato o addirittura evitato se si vuole che i pochi lettori italiani crescano e si moltiplichino? O non sarà invece vero il contrario, è cioè che proprio la quasi assoluta mancanza (…) di una critica indipendente e severa, limpidamente distante dal proprio oggetto, insomma non arresa o asservita all’industria culturale, ha nuociuto alla qualità di ciò che le nuove generazioni andavano scrivendo.. (…) – Raboni prosegue ancora – è vero che non bisogna confondere la critica con la maldicenza o con il gioco al massacro; ma altrettanto è forse ancor più dannoso è confonderla con la complicità e la propaganda. Una stroncatura, pur che abbia un minimo di fondamento, serve alla buona salute della letteratura cento volte di più, non solo del silenzio, ma anche dell’elogio infondato; e se la letteratura non gode di buona salute, darsi da fare per incrementare la lettura è tanto inutile quanto impossibile».

Chi svolge la professione del critico teatrale non può che trovare una sintonia con il ragionamento di Raboni fin qui riassunto, e cercare di capire come sia fin troppo facile cadere nell’errore di dare credito a forme espressive di un certo teatro: spettacoli a cui manca una struttura drammaturgica solida, l’improvvisazione di taluni registi nel dare vita ad allestimenti la cui scarsa credibilità è riscontrabile subito dopo nello scambio dialettico che avviene (ci si confronta tra colleghi intorno ad un tavolo per il momento conviviale), eppure, all’atto della pubblicazione avvenuta non vi è più traccia degli elementi discordanti emersi precedentemente. La distanza “dall’oggetto” a cui faceva riferimento Raboni. Il teatro e la critica trovano dei punti di contatto dove il rischio di farsi “influenzare” o cedere alle facili lusinghe, per coltivare rapporti preferenziali o per un continuo bisogno di affermazione personale è sempre presente. Il dubbio che tutto questo danneggi la cultura sembra sia ormai scomparso. L’uso dei social fa il resto: dal narcisismo digitale ad un like (mi piace) cliccato sotto la propria pubblicazione/recensione è una prassi consolidata.