MILANO – Quanti volti ha l’omertà? Quanti, la vigliaccheria? Che colore, invece, il coraggio? E gli occhi di chi? Sono, queste, alcune delle domande – retoriche – con cui si esce da “Malanova” di Flavia Gallo e con Ture Magro, in scena, quest’ultimo, in orario serale, lunedì 29 gennaio 2018 nell’aula Magna del Politecnico, per l’occasione gremita da un pubblico di non soli studenti. Capita spesso così, in questa Milano capitale dello spettacolo dal vivo: nonostante una strabordante offerta da parte degli innumerevoli teatri e teatrini, spazi più o meno ufficiali, comunque ogni nuova occasione riesce comunque ad attirare pubblico. È la magia del passaparola, certo; ma poi forse anche radiografia di una comunità che non lo ha ancora evidentemente sublimato del tutto, quell’umanissimo bisogno d’incontro e confronto non sempre facile nei ritmi e modi della metropoli.

Curioso allora pensare di portarlo proprio qui, un monologo del genere, mettendolo a reagire in un contesto, che più lontano di così sembrerebbe non poter essere. Lì dominano il pettegolezzo strisciante, il pregiudizio, l’omertà, idee ottuse e discriminatorie – così nel racconto della compagnia Sciara Progetti – ed una violenza connivente tipica di un fazionismo becero e retrogrado; già, ma siamo poi davvero così sicuri che queste stesse polveri sottili non s’insinuino, magari con altri miasmi, anche nelle nostre abitazioni, che pur concorrono a disegnare uno dei più avveniristici ssky line d’Italia? Non a caso a ospitarlo è il CUG (Comitato Unico di Garanzia per la Pari Opportunità e per il benessere lavorativo dell’Istituto Universitario Politecnico di Milano): e la cosa non può non far riflettere.

“Malanova” racconta di un caso di cronaca. 1999, siamo a San Martino, frazione di Taurianova, nel reggino, e Anna Maria Scarfò avrebbe compiuto tredici anni l’indomani. Bellissima, riservata e così timida da camminare per le vie del paese a occhi bassi; arrossisce, se solo qualcuno le rivolge la parola: ecco come ce la racconta la voce narrante del poco più che coetaneo Salvatore, che la segue, la spia, si inebria, quasi, della sua leggiadra figura, ma poi non riesce mai a parlarle, a dichiararsi… Chi lo fa, invece, è un ragazzo più grande, lo spavaldo Domenico, che ammaliandola con fasulle promesse di matrimonio, la allontana dalla scuola e dalla chiesa, per precipitarla nelle grinfie di un sempre più corposo branco di “uomini rispettabili”. Ciò su cui la narrazione sceglie d’incentrare l’attenzione non è tanto il racconto della violenza e degli abusi fisici e psicologici subiti dalla ragazzina – la scena del primo stupro è rievocata per omissione e viene interrotta da un silenzio lungo, tenuto, che arriva con una tal forza, che difficilmente le parole avrebbero potuto eguagliare -; quel su cui s’insiste, invece, è quel peggio che doveva ancora arrivare.

Perché oltre al danno incalcolabile – compiva tredici anni, quel giorno, Anna Maria e, ricordiamolo, si tratta di una storia vera e consumata ai nostri giorni –, indicibile è la litania di paura, senso di colpa, silenzi e umiliazioni, accresciuti dalle insinuazioni continue e dai pettegolezzi, di cui si satura il paese. Così l’omertà acquista il sembiante di Don Antonio – il parroco, a cui si confida e che, per primo, minimizza, spingendola al silenzio – e poi delle parole taglienti e smozzicate delle donne del paese, bisbigliate durante le lunghe giornate della conserva dei pomodori o nella festa grande per il Santo Patrono. Quello che vien fuori è uno spaccato agghiacciante della becera connivenza di un intero paese, che, pur di non ammettere quel che stava accadendo, non esita a gettare addosso alla ragazza lo stigma strisciante, che fa di lei, effettiva vittima, invece l’accusata di essere provocatrice e rovina famiglie. Fino a qui, purtroppo, nulla di nuovo; quanti altri monologhi su questo stesso tema, dove la differenza la fa soltanto la bravura interpretativa dell’attore?

Quel che vogliono fare, però, Flavia Gallo e Ture Magro, è riscrivere per la scena un j’accuse a partire dall’omonimo “Malanova” scritto dalla stessa Anna Maria Scarfò con la giornalista Cristina Zagaria. Senza moralismi perbenistici, in cui chissà perché il mostro è sempre qualcun altro, non cercano solo i volti dei colpevoli diretti o indiretti – i dodici uomini, che, alla fine, verranno coinvolti nello scandalo del processo, ma anche le donne del paese, comparse di un inquietante presepe d’ignoranza e pregiudizio, mimicamente evocate in un grottesco quasi brechtiano -, ma s’interrogano sul concorso di colpa giocato dalla vigliaccheria. Di questo è emblema quella voce narrante, che più e più volte vorrebbe chiedere perdono: “Io non ce l’avevo, quel coraggio lì”, sembra scusarsi in più di un’occasione. Così il diciassettenne – sarà un caso, ma la sua età è giusto al limitare di una stagione forse legalmente ritenuta non ancora responsabile, eppure umanamente abbastanza adulta da non poter passare del tutto in giudicato – si fa al tempo stesso coro di un’umanità, da cui nessuno resta escluso come nessuno resta escluso da quel concorso di colpa in cui, direttamente o indirettamente, ci sentiamo un po’ tutti chiamati in causa.

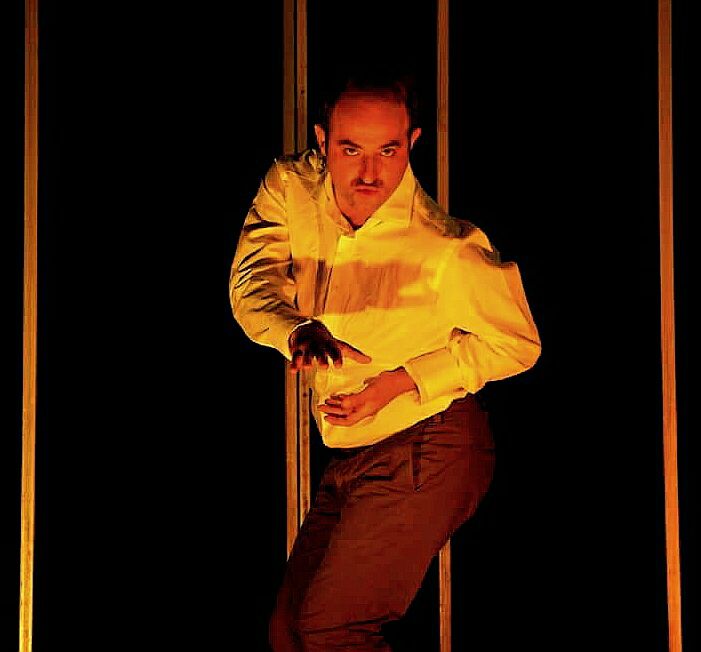

Rosa, questo, invece, il colore del coraggio: quello di Anna Maria, sì, ma anche di quell’altra altra donna di San Martino, che fu l’avvocatessa, unico sostegno nella battaglia contro tutto e contro tutti, che l’ormai sedicenne Anna Maria trovò il coraggio d’intraprendere, quando il branco le impose, come estremo tributo, di sacrificare la sorellina appena adolescente al suo altare. E, ancora una volta, il peggio doveva ancora venire. In scena Ture Magro ci rappresenta tutto questo all’interno di una claustrofobica gabbia, metafora delle dinamiche di paese con le sue logiche grottesche e apparentemente immodificabili, in cui, complice anche una partitura luminosa ben precisa, vediamo comparire ora questo, ora quel personaggio. Domenico, il ventiquattrenne adescatore, Anna Maria, il parroco, le comari di paese: Ture Magro ce li restituisce in modo mimetico e preciso, forzando la postura, ma mai la voce, così da renderli credibili evocazioni del racconto di Salvatore, la voce narrante.

Ognuno finisce con l’acquisire una sua posizione fissa, in quel metro quadrato: Domenico, prominente a sinistra, sul davanti; Salvatore, più spesso schiacciato sul fondo, a destra; e poi tutto un gioco millimetrico ad un passo dalla soglia a suggerirci che forse davvero: “per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti” per dirla alla De André. Climax e misura, introflessioni dialettali per l’atmosfera, ma un italiano che consenta a chiunque di capire tutto – parola per parola – sono le scelte drammaturgiche, che ci accompagnano all’interno di un mondo di cui riconosciamo gli accenti e i livori, le supponenze e le paure, le intransigenze e le ottusità. E nemmeno per un istante ci abbandonano il disgusto e la rabbia, ma anche la ribellione e quel coinvolgimento che non smette mai di farci sentire chiamati in causa e colpevoli, complice anche un ritmo sapiente nel modulare rincorse e rallentamenti, racconti concitati e amarissimi silenzi soffocati e un tappeto sonoro fatto di tamburi marziali che rullano al ritmo convulso del cuore e di una musica da chiesa, che non accusa, ma suggerisce quanto troppo spesso si sia poco protetti anche in quei luoghi, in cui ci sentiamo davvero al sicuro.

Visto all’Istituto Universitario Politecnico di Milano il 29 gennaio 2018